漢検ジャーナル Vol.7 より抜粋

聴覚や視覚は特に教育を受けなくても発達しますが、脳の働きの中には、幼少期の教育や環境を整えなければ発達しないものもあります。

言葉を覚え、使うこともそのひとつです。今回の特集では、読み書き、計算と脳の関係についてQ&A形式で紹介します。

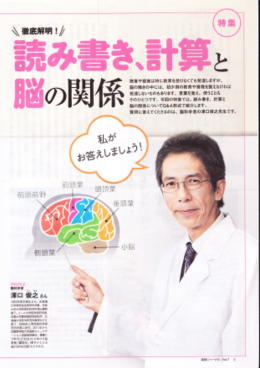

質問に答えてくださるのは、脳科学者の澤口俊之先生です。

Q 私たちが学習をするとき、脳のどの部分が働くのでしょうか?

A 脳の”トライアングル”が働いています。

脳は、異なった機能を持ついくつかの部位に分かれています。たとえば、「前頭前野」は計画・学習・思考などの高度な精神活動をつかさどる、脳の司令塔としての役割を果たします。

「側頭葉」は聴覚・視覚・記憶、「後頭葉」は視覚をつかさどる部位です(下図参照)。このように部位によって機能が違いますが、これはヒトの進化の過程で定まってきたものです。

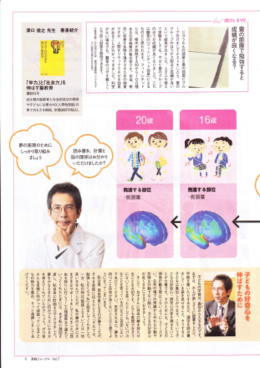

私たちが学習するときも、学習内容によって使う部位が異なります。漢字の読み書きでは前頭前野から側頭葉にかけての部位(下図A)を、計算では前頭前野から頭頂葉にかけての部位(B)を、

芸術的な活動では頭頂葉から側頭葉にかけての部位(C)を主に使っています。つまり、読み書き、計算、芸術的な活動で使う部位は”トライアングル”を構成しているのです。

Q 効果的な学習法はありますか?

A 指を動かすことが効果的です。

脳に負荷をかけ、脳を発達させるには、漢字の書き取りやそろばんなどの指を細かく動かす学習が効果的だと考えられます。

そろばんは算数の基本的能力に加えて、指を動かすことにより身体能力も伸ばすことができます。

また、そろばんを頭の中に描いて暗算をすることによって、芸術的な活動とも関わる想像力を育成することもできます。ですから、そろばんには単なる計算以上の大きな意味があるのです。

ピアノ演奏でも同様の効果が見込めます。不思議なことに、ピアノをうまく弾けるようになると、語彙が増える、知的能力が高くなるという「汎化現象」が起こるのです。

汎化とは、ある行為が他のさまざまな能力を高める現象のことです。これは脳の部位同士のつながりが増し、神経の束が太くなるからなのです。

漢字学習についても、文字を書くことによってこの汎化現象が期待できます。(以下、省略)